2025/10/28 大学より

【生涯学習センター】2025秋・公開講座「津軽と北海道の文学風土」開催

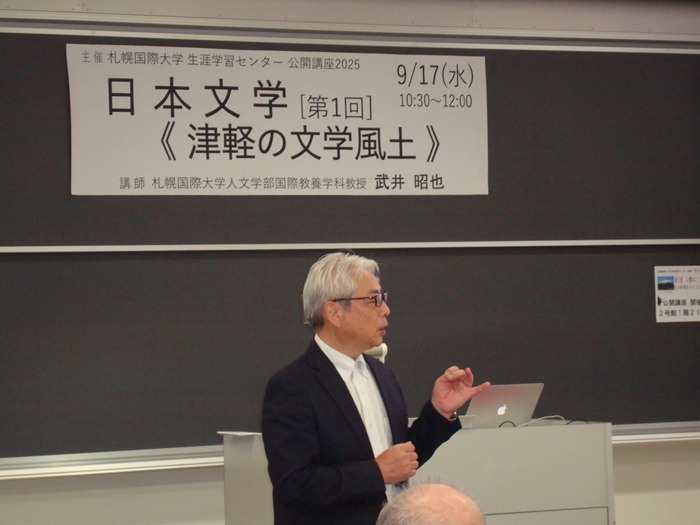

人文学部国際教養学科 武井昭也教授

昨年度まで、学生との共学クラスとして社会人教養楽部受講生に開講されていた科目「人間と文学」、「北海道と文化Ⅲ(芸術と文学)」でお馴染みの講師。

今回の聴講者は、講師の講座開講を知り、参加された方が半数以上です。

この度の一般の方に向けた講座開講に、自身の出身地である津軽と現在居住の北海道、それぞれの文学風土について講義をされました。

文学者を生み出した土地柄・風土が違えば、生み出される文学も、津軽と北海道は成り立ちから全く違うものでした。

第1回目 津軽の文学風土

講師が撮影された岩木山と弘前市、講師自身の生い立ちの話を含めて津軽出身の文学者たちを紹介していきます。

津軽の風土を理解・想像してもらうために、青森のねぶたと弘前のねぷたの違いや由来、津軽三味線で物哀しく奏でられる謡曲「善知鳥(うとう)」、津軽出身の版画家 棟方志功とその作品等々を引いて、津軽の文学者の根底に宿る精神や生活環境などを語られました。

太宰治を始め、津軽の文学者の多くが郷里に戻ることなく、東京で生活し作品を生み出していきましたが、その独自の世界観も、生まれ過ごした故郷の影響が根を下ろしているのです。

講師が津軽方言詩「弘前(しろさぎ)」(一戸謙三作)を津軽弁で朗読された際には、受講者も津軽という土地柄を強く感じ取ったのでしょう。受講後アンケートでも「良かった!」との感想が集まりました。

質疑応答では、講師が撮影された岩木山の見事な美しさが話題となり、また今日の講義を聴講してこそ、北海道と東北を結ぶ新幹線の開通に期待を寄せる声などが聞かれました。

第2回目 北海道の文学風土

「その昔この広い北海道は(略)」で始まる『アイヌ神謡集』知里幸惠編訳を皮切りに、口承文芸「ユーカラ」であるアイヌ文学とその足跡は北海道文学の一つとして初めに紹介されました。

次に来道した作家たちによる文学。三浦綾子の全集(第12巻)の解説に寄せた小檜山博(こひやまはく・開拓農家や炭鉱の人々のことを書いた作家)の説を引き、彼らの特徴が紹介されました。厳寒の地 北海道で人が生き抜くために培われた平等感や自由な気質が生み出された経緯を語り、来道者作家の個性を伸び伸びと発揮させるに至ったのではないか、というもの。来道者の作家には芥川賞、直木賞などの受賞者も多く、講師が紹介した作家達には受講者の皆さんにもなじみがあったのではないでしょうか。

これら作家の影響を受け継ぐと共に、北海道で生きる(生きた)作家達には、主に小林多喜二、三浦綾子、河﨑秋子(氏)が取り上げられました。特に河﨑秋子氏の受賞時挨拶で、自身の生業(基幹産業の一つ、酪農業)を語る姿を映像で観た時には、まさに北海道を自分の風土として生きている作家であることを受講者も認識し、感じ取ったようです。

最後に、かつて日本人が居住し花開いていたはずの樺太文学のこと。移住から開拓、ようやく栄えて突然、途絶える歴史に至る樺太では、この地の文学者たちが有名なロシアの作家チェーホフの影響を受けた時期もあったそうで興味深い話題です。しかし現在は失われた彼の地の歴史を辿り、語られる回顧録的な文学が主であるそうです。

北海道では、同じ土壌でもそれぞれが芽吹いて育ち、生きているという感覚でしょうか。博物館でユーカラを聞く機会もあれば、道内作家の受賞を喜ぶ機会もあり、元島民の語りをメディアで聞くことがあったとしても、北海道文学としての繋がりをあまり意識することはなく、いつの間にか受容している日常です。講師から伝えられなければ、俯瞰し改めて思い返すことなど、なかなかできません。

受講後アンケートでは河﨑氏作品への鑑賞意欲を述べるほか、出身地の作家について話題が出る一方で、自分のルーツと北海道の自然の厳しさ、子どもの頃に感じた道民気質の思い出を絡めて語る受講者もいました。

地域の風土や歴史を背景に人が表現する文学。

講師の教えから受け取るものがそれぞれに違っていた2講座ですが、2回の受講で、その土地柄の特徴が持つ「文学」に気付き、より奥行き深さを感じた講座となっておりました。